Il y a un peu plus de 20 ans, un film d’animation sorti d’un paysage cinématographique japonais ayant un peu de mal à sortir du marché local créait un évènement sans précédent. Combinaison de talents comme cela s’est rarement vu, Ghost in the Shell demeure aujourd’hui une des œuvres de science-fiction parmi les plus vertigineuses qu’il est possible d’explorer sur grand écran. Une œuvre qui en aura inspiré plus d’un, et pas des plus mauvais, et qui continue de fasciner comme en témoigne le remake live produit par Hollywood et qui arrive très bientôt.

En 1995, le réalisateur Mamoru Oshii a déjà derrière lui une carrière des plus solides. Metteur en scène dans l’animation depuis la fin des années 70, il s’est particulièrement fait remarqué en réalisant l’intégralité de la série Urusei Yatsura dans les années 80 ainsi que deux longs métrages dérivés. Une série plus connue chez nous sous le titre “Lamu” et adaptée du manga éponyme de Rumiko Takahashi. C’est à cette époque que se met en place un groupe nommé Headger, avec le scénariste Kazunori Itô, qui permettra à Mamoru Oshii de développer encore son style très empreint de philosophie et de pousser les expérimentations faites sur le film Lamu Beautiful Dreamer et sur L’œuf de l’ange. Une évolution qui passe par l’univers Patlabor, le second film menant tout logiquement vers ce qui deviendra Ghost in the Shell. Véritable sublimation du manga signé Masamune Shirow, le film de Mamoru Oshii est le reflet d’une époque bien précise, même s’il reste tout à fait d’actualité. Une époque, les années 90, où l’ordinateur s’installe de façon définitive dans les foyers et où l’absence de limites à l’évolution technologique pousse des auteurs à questionner la situation et les peurs qu’elle engendre. La beauté de Ghost in the Shell, au-delà d’une esthétique à couper le souffle, tient dans sa faculté à s’adresser à tous les publics, du spectateur de récits de science-fiction menés tambours battants à l’amateur de questionnements métaphysiques, tout en restant extrêmement accessible (ce qui sera moins le cas de sa “suite”).

Il ne faut que quelques minutes à Mamoru Oshii pour mettre en place son univers et le rendre parfaitement crédible, avec au centre une héroïne particulièrement redoutable. Avec finalement assez peu de détails, il en dit énormément sur le major, sur la section 9 et ses activités en marge, et sur le fonctionnement corrompu des institutions. Le découpage parfait de cette séquence introductive et suivi d’un générique très déstabilisant. On y découvre la véritable nature de ce personnage, un cyborg, avec la musique composée par Kenji Kawai à partir d’un mélange entre une chorale japonaise dans un chant censé repousser les démons et des sonorités bulgares traditionnelles. Outre la musique, on y découvre un mélange sidérant entre de l’animation traditionnelle et des images de synthèse, Ghost in the Shell mêlant ainsi son propos sur l’évolution technologique à sa mise en œuvre pratique, le film ouvrant un peu plus la voie des possibles dans le domaine. Et d’évolution, il en est grandement question tout au long du film, Ghost in the Shell s’imposant comme une vaste réflexion sur ce que la technologie pourra apporter à l’être humain en terme d’évolution, au sens biologique, et sur les rapports entre humains et neo-humains. L’univers dépeint est ainsi peuplé d’êtres humains mais également d’êtres modifiés génétiquement et physiologiquement, des cyborgs, pour aller jusqu’à des entités dénués de toute forme physique. Mamoru Oshii explorait déjà les possibilités de la dématérialisation, non seulement des données mais également des êtres vivants. Un monde ultra-connecté dans lequel les différents réseaux et leur possible piratage entrainent une disparition totale des êtres, transformés en marionnettes par un “terroriste” dénommé “marionnettiste”. Possibilité donc de contrôler des corps via un autre esprit, de créer des souvenirs et une réalité. Ghost in the Shell soulève du début à la fin des interrogations sur le rapport au réel et au crédit à apporter à ce que l’œil imprime. Ce n’est pas un hasard si une des armes les plus efficaces présentées dans le film est une tenue d’invisibilité qui efface directement le corps de quiconque l’enfile, le faisant se fondre dans un environnement physique. En parallèle, l’esprit, appelé “ghost”, se fond dans l’univers de communications formé par la toile de réseaux.

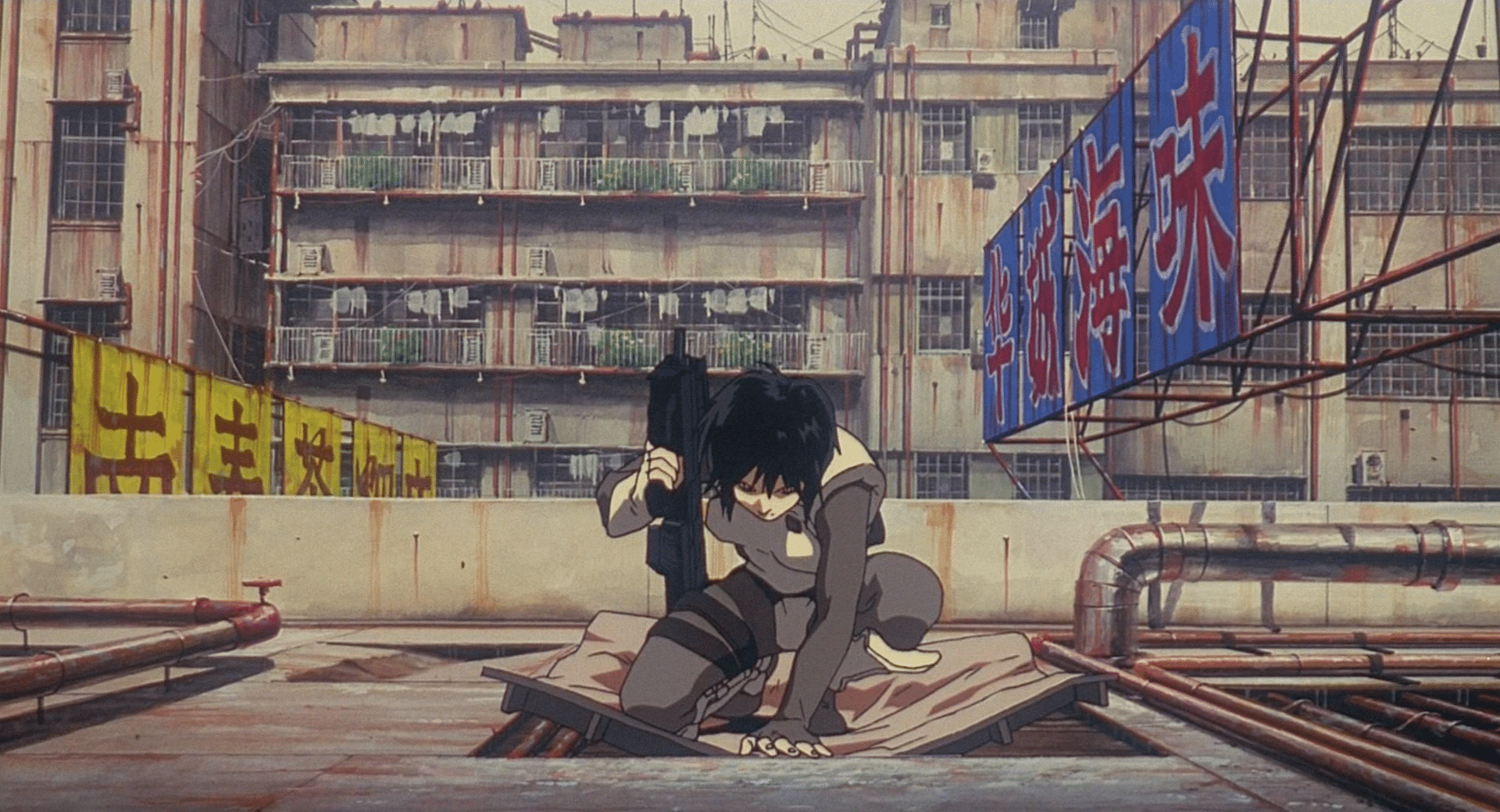

D’un récit finalement assez simple en apparence, Mamoru Oshii va créer un labyrinthe assez vertigineux lorsqu’il pose des questions de l’ordre du métaphysique. Au même titre qu’un 2001 l’odyssée de l’espace, un Solaris, ou plus tard un Matrix ou un Avatar, deux films qui vont s’en alimenter, Ghost in the Shell va questionner les fondements de la nature humaine et de son rapport au monde, ainsi que leurs évolutions parallèles. Il y aurait de quoi s’y perdre tant le film invite à une profonde réflexion, souvent d’ordre philosophique, notamment lorsque le propos aborde le sujet de l’identité et de la mutation, mais cela s’accompagne d’un récit très premier degré, celui d’une enquête dans les arcanes du pouvoir et chez les grands industriels qui inventent le monde/l’individu de demain. La modernité du film n’a pas pris une seule ride tant il aborde des thèmes qui restent aujourd’hui des chemins à explorer, qu’il s’agisse de robotique, d’intelligence artificielle ou d’amélioration de l’être humain par la technologie. Cet univers de science-fiction s’ancre dans un réel assez crade et s’articule autour d’un personnage assez inédit. En effet, il s’agit d’une “femme”, ou plutôt d’un cyborg avec des traits féminins, combattante incroyable dotée d’une force surhumaine, de capacités physiques impressionnantes, mais qui questionne en permanence sa propre nature. Malgré une semi-nudité très présente, Mamoru Oshii bâtit un univers complètement désexualisé et ne tombe jamais dans le piège de la romance inappropriée. Au contraire, il crée entre le major et Batou une très belle relation père/fille, la montrant le plus clairement possible dans le final sans équivoque (pour qui ne l’avait pas saisie lorsqu’il couvre le corps dénudé du major avec ses propres vêtements, et ce à plusieurs reprises). Il s’en dégage quelque chose de très beau, de très pur, mais aussi optimiste qu’effrayant de par les questions qu’il pose à la fin. Mamoru Oshii prouve avec talent qu’il n’est pas nécessaire de citer bêtement des grands philosophes pour évoquer de réelles questions philosophiques. Et c’est par la profondeur de son propos que Ghost in the Shell s’est imposé au fil du temps comme un jalon essentiel de la science-fiction au cinéma. Au moins autant que pour la qualité de son animation, la nature de son héroïne et le niveau de ses séquences d’action.

Car au même titre qu’Akira, autre pièce essentielle du genre, Ghost in the Shell enrobe sa réflexion dans un impressionnant traitement visuel et narratif. Notamment avec ces scènes d’action tout simplement hallucinantes, de cette poursuite se terminant au milieu d’une étendue d’eau au duel contre un tank implacable. Mamoru Oshii est capable d’alterner avec naturel des séquences dopées par une énergie folle et d’autres bien plus posées, portées par le lyrisme de la bande son de Kenji Kawai qui les rend littéralement hypnotiques. Mais dans l’ensemble, le film est surtout porté par une forme de poésie, voire de mélancolie, qui se traduit par le regard et les paroles du major. Et le temps d’une séquence qui semble hors du temps, au milieu de la mer, de ce personnage de cyborg, dans un film d’animation, nait une illustration de l’humanité comme le cinéma en a rarement produit. Œuvre méritant d’être explorée encore et encore, capable de transformer une intrigue basique d’espionnage industriel en un intense questionnement métaphysique sur l’évolution et l’identité, Ghost in the Shell participe à cette vaste entreprise que le cinéma de science-fiction construit au fil de films fondamentaux, s’alimentant de Terminator pour aller vers Matrix, offrant plus de questions que de réponses, mais s’imposant au fil des visions comme un labyrinthe de chair, de métal et de données dans lequel il est si stimulant de se perdre. On parie que le remake live avec Scarlett Johansson n’en prendra que le squelette et en oubliera l’âme ?